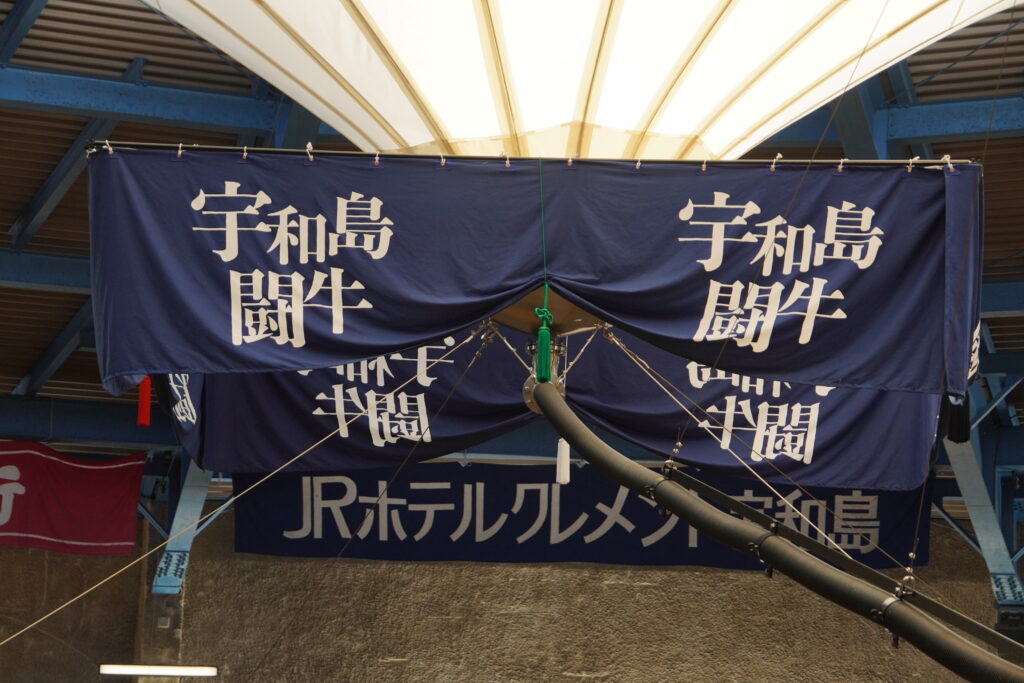

宇和島闘牛の魅力~誇り高き敗者たち~

さて、愛媛県宇和島市には、全国的にも珍しい伝統文化「闘牛」が今も息づいています。

ここで行われているのは、牛と牛が角を突き合わせて力を競い合う真剣勝負。迫力のある光景のなかに、地域の誇りや美学が感じられる特別な文化行事です。

宇和島の誇る伝統行事~闘牛~

ところで、宇和島の闘牛の起源については、明確な記録は残っていませんが、いくつかの説が語り継がれています。

ひとつは、鎌倉時代に農民たちが農耕用の牛の力比べをしていたことが始まりとする説。もうひとつは、17世紀後半、宇和海を漂流していたオランダ船を福浦の漁民が救助し、その礼として贈られた2頭の牛が格闘したのが始まりという伝承です。

一方、確かな記録としては、江戸時代の享和年代(1801〜1804年)に、すでに土俵を設けた本格的な闘牛が行われていたことが確認されています。長い年月を経て、宇和島ならではの闘牛文化が地域に根付いてきたのです。

現在では、宇和島市営闘牛場で年に4回、公式大会が開催され、多くの地元民や観光客がその迫力を楽しみに訪れています。

もっと宇和島闘牛の歴史を知りたい方は、ぜひ公式サイト(宇和島闘牛公式)をご覧ください。

宇和島闘牛のうるわしき伝統

宇和島の闘牛で特筆すべきは、勝った牛ではなく、敗れた牛に多くのファイトマネー(給金)が支払われるという、全国的にも珍しい慣習です。

相撲と同じように闘牛にも賞金制度があり、宇和島では「給金」と呼ばれています。加えて、勝牛には4割、負牛には6割という配分が定められており、これは惜しくも敗れた牛とその牛主をねぎらうためのもの。

長年にわたり受け継がれてきた、宇和島闘牛ならではの美しい伝統です。

たとえ勝利を逃しても、取り組みに全力で臨んだ闘牛に対しては、観客から拍手が送られます。勝敗にとらわれず、取り組みそのものを評価する価値観が、今も息づいています。

勢子(せこ)の役割と取り組みの美しさ

闘牛の舞台に立つのは牛だけではありません。牛を支える「勢子(せこ)」と呼ばれる人々の存在も、宇和島闘牛の大きな魅力です。

勢子は、掛け声や身振りで牛の気持ちを読み取り、取り組みをスムーズに導きます。牛に無理をさせず、勝敗が決したと判断すれば速やかに引き下がらせるのも彼らの役割。その判断力と連携の妙技にも、ぜひ注目してみてください。

闘牛の取り組み中は、勢子の掛け声や観客の声援が飛び交い、会場は大きな熱気と興奮に包まれます。

闘牛のルールと観戦の楽しみ方

試合は、闘牛同士が中央に導かれたところから始まります。闘志を高めた2頭が角を突き合わせ、押し合い、引き合いながら、力の均衡を崩す瞬間を探ります。

勝敗は、どちらかの牛が背を向けて退いたり、逃げの姿勢を見せたりした時点で決まります。

試合はおおむね数分で終わりますが、中には10分以上の攻防になることも。しかし、勝利が決する瞬間は一瞬。観客は、勝負の行方を片時も目を離すことなく、固唾を飲んで見入ります。

木屋旅館からのアクセスと大会情報

宇和島市営闘牛場は、木屋旅館から車でおよそ10分弱。闘牛大会がある日は宇和島駅付近からシャトルバスも出ています。

公式大会は以下のように、年に4回開催されます:

- 1月2日:正月場所

- 5月3日:五月場所

- 7月23日:和霊大祭場所

- 10月第四日曜日:秋場所

変更になる場合もあるため、日程の詳細は、宇和島闘牛の公式ホームページなどで最新情報をご確認ください。

また、大会以外の日は闘牛場の中を見学することができます。

取り組み中とは対照的な静まり返った雰囲気や、闘牛場独特の匂いなど、休場日の闘牛場もぜひ体験してみてください。

まとめ

宇和島の闘牛は、ただの勝ち負けを競う場ではありません。取り組みに込められた力と気迫、勢子の判断と技、そして観客のまなざしが、この文化に深みを与えています。

その独自の空気を、現地で体感してみてください。

旅の記憶に、きっと残る時間になるはずです。

この記事へのコメントはありません。